中國網/中國發展門戶網訊 生物制造是一種利用微生物、植物和動物細胞來生產化學品、材料和能源產品的先進技術。它減少了對不可再生資源的依賴,并顯著降低了環境污染和溫室氣體排放。生物制造產業作為推動未來經濟發展的關鍵力量,正迅速崛起。近年來,生物基化學品市場的增長速度遠超傳統化學品,生物燃料和生物塑料等新興產品的市場份額也在不斷擴大。通過基因編輯、合成生物學和大數據分析等前沿技術的支持,生物制造產業在生產效率和產量上取得了突破性進展,其市場競爭力得到了顯著提升。

生物制造產業作為國家競爭的重點,受到全球各國政府的高度重視。美國制定了《美國生物技術和生物制造的遠大目標》,強調促進生物技術創新和提升生物制造能力。英國制定了《工程生物學的國家愿景》,為合成生物制造小班教學產業設定了十年戰略計劃。與此同時,歐洲各國紛紛建立生物制造技術創新平臺和中試基地,以推動該領域的發展。我國《“十四五”生物經濟發展規劃》明確指出要加快發展生物技術和生物產業,2023年底召開的中央經濟工作會議更是將生物制造確立為戰略性新興產業,顯示出我國對這一領域的高度重視和支持。

然而,生物制造產業的發展面臨多重挑戰。技術研發的“斷橋”現象,即科研成果難以從實驗室轉化為市場應用;產業轉化的“死亡谷”,即在中試和量產階段失敗率高,阻礙了創新技術的商業化;“達爾文死海”挑戰,即企業在激烈的市場競爭中因策略失誤而面臨被淘汰的風險。為幫助生物制造技術和產品成功跨越這三大關鍵障礙并進入市場,政府、學術界和產業界需合作建立平臺設施,提供相關支持。技術創新平臺通過提供先進設備和技術支持,幫助企業跨越“斷橋”,將實驗室成果轉化為市場應用的可行技術;中試放大平臺在研發到量產的過渡階段提供必要設施,降低“死亡谷”失敗風險,促進規模化生產;產業孵化平臺則為新興企業提供資源支持,幫助其應對“達爾文死海”挑戰,增加市場生存機會。

本文深入分析了全球生物制九宮格造產業關鍵平臺設施的發展狀況,重點考察了技術創新、中試放大和產業孵化3類具有代表性的平臺設施,分析這些平臺的發展現狀和成功經驗,以期為我國生物制造產業的發展提供寶貴的借鑒。

技術創新平臺

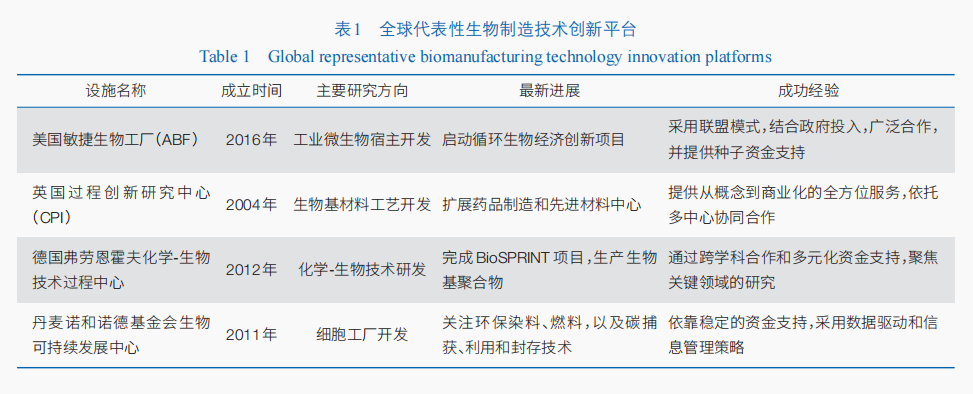

技術創新平臺致力于將實驗室技術轉化為實際應用。這些平臺通過提供專業設備和技術支持,助力企業將研究成果轉化為可行的技術方案。平臺的服務覆蓋從原料到產品的全過程,確保生產鏈各環節的高效運轉。通過縮短技術開發周期和加快商業化進程,這些平臺有力地推動了行業的進步。全球具有代表性的生物制造技術創新平臺包括美國敏捷生物工廠(Agile BioFoundry,ABF)、英國過程創新研究中心(The Centre for Process Innovation,CPI)、德國弗勞恩霍夫化學-生物技術過程中心(Fraunhofer Center for Chemical-Biotechnological Processes),以及丹麥諾和諾德基金會生物可持續發展中心(The Novo Nordisk Foundation Center for Biosustainability,DTU Biosustain)等(表1)。

美國敏捷生物工廠(ABF)。ABF是由美國7家國家實驗室組成的聯合體,包括勞倫斯伯克利、桑迪亞、太平九宮格洋西北、國家可再生能源、阿貢、洛斯阿拉莫斯和橡樹嶺國家實驗室,每年從美國能源部生物能源技術辦公室獲得2 000萬美元的資助。ABF建立了一個面向私營和公共部門的分布式生物制造平臺,通過產學研合作推動創新,其下屬的國家可再生能源實驗室(NREL)擁有集成9 000升規模生物反應器的生物化學轉化示范工廠(Biochemical Conversion Pilot Plant)。2023年,NREL投入近2 000萬美元對其綜合生物精煉研究設施(Integrated Biorefinery Research Facility,IBRF)進行設備更新,以擴大原料范圍、產品種類和生產規模。ABF為創新項目提供2類資金支持:種子資金(50萬美元,2年)和全額資助(200萬美元,3年)。ABF還積極開展研究合作促進行業發展,例如,與華盛頓大學合作開發人工智能(AI)平臺預測生產工藝;與Pow. Bio合作優化脂肪醇生產工藝。

英國過程創新研究中心(CPI)。CPI提供全面的生物制造基礎設施,規模從300升到75 000升不等,專注于支持中小企業和行業合作。位于雷德卡威爾頓的國家工業生物技術設施(National Industrial Biotechnology Facility)致力于開發創新的生物制造工藝,以降低商業化風險;位于達靈頓的國家生物制劑制造中心(National Biologics Manufacturing Centre)配備了200升的微生物和哺乳動物細胞平臺,以及13個生物安全1級(Biosafety Level 1,BSL-1)和2級(BSL-2)實驗室,全面支持從研究到商業化的轉化;2023年新建的RNA卓越中心(RNA Centre of Excellence)是英國唯一能夠生產脂質納米顆粒包裹RNA疫苗的良好生產規范(GMP)設施,年產能可達1億劑疫苗,為制藥公司提供臨床試驗支持。

德國弗勞恩霍夫化學-生物技術過程中心。該中心是弗勞恩霍夫協會(Fraunhofer Gesellschaft)下屬的重要研究機構,專注于化學和生物技術研發。該中心獲得德國政府、歐盟項目和工業界的多方資金支持,通過跨學科合作推動生物制造技術發展,重點關注生物資源利用、可持續化學品和能源生產。2024年6月,該中心參與完成了BioSPRINT項目,實現硬木生物質向生物基聚合物的全流程轉化。該項目匯集了8個歐洲國家的13家機構,展現了歐洲在非糧生物質利用領域的協同創新能力。

丹麥諾和諾德基金會生物可持續發展中心。該中心在諾和諾德基金會的資助下,專注于細胞工廠的設計和開發。該中心于2020年建立了可持續生物制造工廠(Biosustain Biofoundry),該工廠基于2011—2019年積累的DBTL工作流程,結合信息科學和數據科學技術,致力于開發基因組工具和建設工業級微生物細胞工廠。該工廠已開發多項實用工具,包括基因缺失預測和蛋白質組分析軟件,并配備完整的數據管理系統。目前,工廠的重點項目涵蓋環保染料、燃料,以及碳捕獲、利用與封存等領域。

技術創新平臺是生物制造產業鏈的基石,直接提供關鍵的技術支持和人才儲備。一個成功的技術創新平臺必須實現3項核心功能:工藝創新——通過研發高效的發酵技術、分離純化方法和智能控制系統,直接提升生產效率并降低運營成本;人才儲備——通過建立校企合作機制和實用的培訓體系,培養復合型專業人才;產學研聯動——通過建設聯合實驗室,加快科研成果的轉化和技術交流。平臺通過這些具體措施,推動產業的創新發展,為生物制造產業奠定可持續發展的基礎。

中試放大平臺

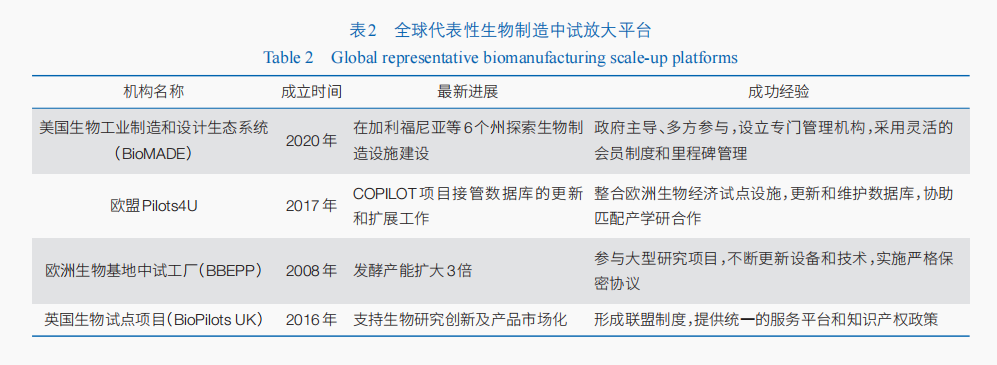

中試放大平臺在生物制造產業中扮演著關鍵角色,主要負責工藝驗證和規模化生產。根據運營模式,中試放大平臺主要分為企業主導的盈利性平臺和政府或科研機構主導的公益性平臺。這些平臺通過提供基礎設施和技術支持,助力企業克服從實驗室到產業化生產的技術壁壘。通過整合專家資源,平臺能夠解決生物制造過程中的具體難題,確保生產工藝順利產業化并保持質量穩定。全球具有代表性的中試放大平臺包括美國生物工業制造和設計生態系統(BioMADE)、歐盟Pilots4U、歐洲生物基地中試工廠(Bio Base Europe Pilot Plant,BBEPP),以及英國生物試點項目(BioPilots UK)等(表2)。

美國生物工業制造和設計生態系統(BioMADE)。BioMADE是美國國防部資助、美國制造業研究所管理的生物制造基礎設施項目。BioMADE旨在美國全國范圍內建立12—15個生物制造試點的設施網絡,為企業提供關鍵服務,構建完整的生物制造生態系統。2023年,首個生物制造創新設施在美國明尼蘇達州啟動,包含先進的生物工業制造中試工廠。截至2024年,BioMADE已將建設計劃擴展至加利福尼亞(California)、佐治亞(Georgia)、夏威夷(Hawaii)、印第安納(Indiana)、艾奧瓦(Iowa)和北卡羅來納(North Carolina)6個州。這些設施將幫助企業在本土實現從實驗室到商業規模的產品開發。BioMADE設立了金牌、銀牌和銅牌會員制度,面向學術機構、企業和非營利組織提供分級服務,并通過嚴格的評審和里程碑考核選擇資助項目。此外,該機構還設立了專門的知識產權委員會以保護各方權益。

歐盟Pilots4U。歐洲在生物制造產業化方面處于領先地位,擁有豐富的示范和中試設施資源。歐盟委員會通過“地平線2020”(Horizon 2020)計劃資助的Pilots4U項目,建立了一個覆蓋全歐洲的中試設施網絡。該項目開發了專門的數據庫,提供詳細的設施信息和聯系方式,以方便企業和研究機構快速找到合適的測試設施。數據庫涵蓋了14個國家86個組織的262個資產條目,并在不斷擴展。該項目還配備了在線匹配系統,直接對接設施提供方和用戶,并通過定期維護確保信息的準確性和及時性。此外,Pilots4U的專家團隊提供專業咨詢,協助用戶進行試驗規劃和預算編制。2024年,COPILOT項目接管了Pilots4U數據庫,將更新和擴展現有數據庫并開發新功能。

歐洲生物基地中試工廠(BBEPP)。BBEPP是一家位于比利時根特的非盈利機構,專注于將生物基產品從實驗室規模轉化為工業規模。該機構由歐盟、比利時和荷蘭政府聯合資助,并通過提供服務和參與研究項目獲得額外資金。作為SmartPilots計劃的成員,BBEPP與其他歐洲設施緊密合作,以提高行業效率。該機構實行嚴格的保密制度和靈活的知識產權政策,并不斷更新設備以保持競爭力。最近,BBEPP通過新投資將其發酵產能提升了3倍。

英國生物試點項目(BioPilots UK)。BioPilots UK建立了一個全國性的開放生物制造設施網絡,包括威爾士生物煉制卓越中心(BEACON)、生物可再生資源開發中心(Biorenewables Development Centre)、工藝創新中心(Centre for Process Innovation)、工業生物技術創新中心(The Industrial Biotechnology Innovation Centre)和生物煉制中心(The Biorefinery Centre)。這些機構在共同運營的同時,保持各自的獨立性。BioPilots UK設立了統一的服務窗口,根據需求靈活調配資源,并通過技術交流和統一的知識產權政策,確保高效運作和權益保護。

生物制造中試放大平臺的成功運營依賴3個關鍵要素。配備先進的實驗和中試設施,以支持從小規模到中試規模的生產;建立專家團隊和資源共享體系,以促進產學研的協作;獲得政府的支持,包括政策扶持和資金激勵,以確保技術的高效轉化和產業化私密空間落地。

產業孵化平臺

產業孵化平臺是生物制造產業發展的重要基石。這些平臺提供辦公和生產場地,并建立了廣泛的產業鏈資源網絡。它們為企業提供一站式服務,包括分析檢測、認證服務、成果轉化、信息咨詢、投融資,以及政商關系的支持。得益于這些全面的支持,初創企業能夠有效降低運營成本,提高研發效率,順利跨越從產品到市場的“達爾文死海”,實現快速成長。全球代表性生物制造產業孵化平臺包括美國加利福尼亞定量生物科學研究所(The California Institute for Quantitative Biosciences,QB3)、英國合成生物學創新知識中心(SynbiCITE)、荷蘭代爾夫特生物技術園區(Biotech Campus Delft)、美國IndieBio等(表3)。

美國加利福尼亞定量生物科學研究所(QB3)。QB3成立于2000年,是一個專注于生物科學研究和商業化的孵化器網絡。依托美國加利福尼亞大學10所聯盟學校的支持,QB3將物理學和工程學的方法整合應用于生命科學的進步。該機構在多個校區設有孵化中心,為生命科學初創企業提供種子資金、實驗室和辦公場地等基礎支持。通過與BayBio等行業協會合作,QB3幫助企業擴展技術和市場資源。平臺注重經濟效益與社會價值的平衡,致力于解決如傳染病診斷和農業可持續發展等關鍵問題。QB3已成功孵化了多家企業,如基因編輯公司Caribou Biosciences、合成生物學公司Zymergen和分子診斷公司Lucira Health。通過與中國瀚海控股等進行國際合作,QB3不斷拓展其全球影響力。

英國合成生物學創新知識中心(SynbiCITE)。SynbiCITE于2013年在倫敦帝國理工學院成立,獲得了來自英國政府、個人和學術合作伙伴2 800萬英鎊的共同投資。該中心構建了全面的創業支持體系,包括配備尖端基因研究設備的實驗室、技術和商業培訓課程,以及通過創新比賽和種子基金支持初創企業的機制。SynbiCITE致力于建立產學研合作網絡,已成功孵化多家企業,如DNA合成公司Bento Bioworks和生物檢測公司Nanocage Technologies。根據2018年制定的5年規劃,該中心將遷至帝國理工學院的白城校區,并與布里斯托爾、愛丁堡和曼徹斯特的合成生物學研究中心(Synthetic Biology Research Centres,SBRCs)展開合作。目前,SynbiCITE正積極拓展全英國范圍的投資者網絡和產業聯盟,以進一步擴大其影響力。

荷蘭代爾夫特生物技術園區。該園區由代爾夫特理工大學、帝斯曼公司和當地政府聯合建立的創新基地,帝斯曼公司負責具體運營,政府提供基礎設施支持。園區的資金來源主要包括項目資助、投資、租金和服務收入。通過舉辦創新競賽,園區能夠發現優質項目,并為企業提供創業指導和資金申請支持。作為產業孵化平臺,園區提供從原料供應到產品配送的完整產業鏈服務,包括研發設施、中試平臺和生產空間。通過與學術和研究機構的合作,該園區建立了高效的創新網絡,提升了荷蘭的生物制造能力。2024年4月,Plant One公司接管了園區的生物工藝試驗設施,繼續支持企業進行工業化驗證。

美國IndieBio。IndieBio是SOSV集團旗下的生物技術加速器,專注于支持解決可持續發展、食品科技和醫療健康等全球性挑戰的早期企業。作為SOSV的核心項目,IndieBio通過其全球風險投資網絡為企業提供種子資金、實驗室設施、專業指導和商業咨詢等全方位支持,特別注重合成生物學領域的創業項目。在為期4個月的孵化期內,IndieBio組織投資者對接、教育培訓和路演等活動,幫助企業建立商業網絡,并提供法律、財務和知識產權等專業服務,協助企業制定發展戰略。該平臺已成功孵化了Memphis Meats、23andMe等知名企業。2022年12月,IndieBio在紐約設立新基地以擴大孵化能力。2024年7月,SOSV成立了愛爾蘭生物制造基金,支持企業拓展歐洲市場。

綜合來看,產業孵化平臺普遍采用“場地+資源+服務”模式,為企業提供實驗設備、運營服務人員,以及投資和運營方案。更為重要的是,孵化器提供的“軟資源”包括知識產權保護、產品設計、臨床試驗等關鍵環節的專業指導和支持,這要求其具備豐富的行業經驗。此外,孵化器與風險投資機構的緊密合作,不僅為初創企業提供融資渠道,還可根據投資方的要求,有針對性地培育具有發展潛力的企業。

我國生物制造關鍵平臺設施現狀

我國自2007年起將生物制造確立為戰略性產業,并通過歷次五年規劃持續推動其發展。2024年《政府工作報告》將生物制造定位為新的經濟增長引擎,多部委正著手制定相關產業行動計劃。我國在生物制造領域已實現產業規模和技術創新的重要突破,但在產業結構優化、高端產品研發和基礎設施建設等方面仍需進一步提升和完善。

產業規模:制造體量持續擴大,高端領域仍顯不足。近年來,憑借在發酵技術、生物資源和產業鏈方面的優勢,我國生物制造產業已在全球市場占據重要地位,年增長率超過12%;關鍵產品如生物發酵制品、生物基精細化學品和生物基材料的年產量超過7 000萬噸,產值逾8 000億元(不含傳統釀造業),帶動下游產業規模逾10萬億元。在大宗發酵產品、生物基材料、農用生物制劑和天然產物等細分市場,我國展現出顯著競爭力。例如,目前我國氨基酸、檸檬酸和維生素的產量約占全球的70%,生物基材料產能約占全球的30%。在技術創新方面,我國已實現多項重大突破。例如,生物基聚乳酸生產技術已達世界領先水平,開發出全球首個大規模工業化生產長鏈二元酸的發酵工藝,研制出全球首個非洲豬瘟商品化疫苗,中藥現代化和天然產物合成生物學研究已躋身國際先進行列。盡管如此,我國在生物藥、工業酶、關鍵化學品等領域與歐美國家相比仍有差距。同時,大宗產品的產能過剩影響了國際競爭力,生物制造工藝也面臨著環保的挑戰。我國生物制造產業正處于戰略性轉型升級階段,然而現有基礎設施的建設水平尚未能充分滿足產業發展的迫切需求。

創新能力:平臺建設日趨完善,轉化效率亟待提升。截至“十三五”末,我國生物制造領域已建有6個(高校/研究所)全國重點實驗室、5個企業全國重點實驗室、3個國家工程實驗室、5個國家工程研究中心、1個國家技術創新中心和2個國家工程技術研究中心。近年來,政府進一步建立了多個新的技術創新平臺,包括合成生物研究重大科技基礎設施(深圳)、定量合成生物學重點實驗室(深圳)、國家合成生物技術創新中心(天津)、低碳合成工程生物學重點實驗室(天津)和上海合成生物學創新中心等。這些平臺顯著增強了我國生物制造領域的研究能力,擴大了技術應用范圍,并實現了從基礎研究到應用開發的完整覆蓋。然而,我國在生物技術轉化方面存在明顯短板,大多數生物技術創新難以突破實驗室階段,缺少有效時租會議的轉化渠道和市場對接方式,這使創新成果難以實現商業化和規模化。

中試設施:企業平臺封閉自守,公共平臺效能不足。我國生物制造產業的規模正從數萬億元向數十萬億元擴張,這一增長需要更多新企業的參與。為了吸引更多參與者并加速行業發展,降低產業化門檻成為關鍵,這直接推動了對生物制造中試平臺的需求。然而,當前企業私有平臺不愿對外開放,而高校和研究所的公共平臺過于側重研究,運營效率低下,導致現有平臺無法滿足市場需求。因此,系統規劃和建設生物制造中試平臺已成為當務之急。此外,我國中試平臺的運營還面臨五大挑戰:缺乏標準化模式、協作機制不足、服務能力有限、資金支持不足,以及人才儲備不足。

孵化體系:專業平臺數量稀缺,配套服務亟待完備。根據工業和信息化部火炬高技術產業開發中心2018—2022年的數據,在1953家國家級科技企業孵化器中,生物科學相關的僅有56個。截至2022年,盡管我國擁有超過200家生物醫藥產業園區,但這些園區主要服務于醫療器械和制藥領域,未能充分滿足生物制造的需求。此外,現有生物醫藥類產業園普遍存在規劃不佳、重復建設、投入不足等問題,限制了創新能力和產業化水平的提升,急需系統性解決方案。由于生物制造企業普遍面臨資金限制,難以從通用孵化平臺獲得有效支持,國家需要設立專門的產業孵化平臺并提供配套資金支持。目前,專門的生物制造孵化平臺數量有限。例如,深圳光明區銀星合成生物產業園、上海灣區生物醫藥港、杭州錢灣生物港、山西合成生物產業生態園,以及北戴河生物制造產業園等,這些平臺大多處于運營初期或建設階段,其對產業的實際支持效果仍需驗證。

未來發展建議

借鑒國際生物制造產業的成功經驗,針對我國生物制造平臺設施存在的不足,本文提出7個方面的建議。

創新引領,構建市場導向體系。促進科研人員與企業的深入交流,全面分析市場需求,開展應用導向研究,確保研究方向對接實際需求,提高科研成果實用價值。構建產學研協同創新體系,建立聯合實驗室,促進技術交流與轉化,整合各方資源優勢,形成創新協同效應。設立專門的技術轉讓辦公室,提供全面的技術評估、知識產權許可和轉讓服務,促進科研成果商業化。

平臺支撐,完善中試服務網絡。評估現有基礎設施,合理規劃中試能力布局,特別關注生物基材料、生物藥、工業酶和關鍵化學品等領域。支持龍頭企業搭建產業鏈中試平臺,開放應用場景和測試環境,促進產品研發。增設公益性生物制造中試服務機構,提供高質量產業化服務,切實解決企業實際需求。搭建信息共享平臺,促進設施間資源共享和技術互通,提高整體運營效率。

模式優化,提升平臺運營效能。系統分析和總結平臺運行經驗,建立標準化運營模式,并采用多學科方法確保其靈活性。強化政策支持,推進技術創新和合作發展,建立可持續運營模式。實行多元化運營,吸引政府、科研機構、企業和社會組織共同參與投資管理,打造高效運營體系。推進平臺數字化轉型,引入智能管理系統。持續更新技術設備,積極參與重大研發項目。

能力提升,強化孵化服務管理。建立全方位的孵化服務體系,為中小企業提供一站式支持。實施嚴格的項目評估機制,以確保服務成效。建立靈活的會員制度,設立專業管理團隊,完善知識產權保護體系,并開展設備租賃、遠程運維等創新服務模式。

生態構建,打造產業協同體系。建立完整的生物制造產業生態鏈,整合現有研發力量和產業資源,打造集研發、生產、孵化和商業化于一體化的平臺,促進區域發展。根據各地的實際情況設立專業孵化平臺,結合當地資源條件、產業基礎和市場機會,打造特色優勢。推動區域合作和資源整合,形成互補發展格局,建立區域創新網絡,共同促進產業進步。

政策護航,加強扶持激勵力度。設立專項資金,用于平臺建設和運營,實施土地、稅收和信貸優惠政策。重點支持具有帶動作用的產業化項目。建立專項辦公室統籌工作,指導各地區發揮生物制造優勢,落實政策措施,并加強對產業化成果顯著地區的支持力度。

人才培養,夯實產業發展基礎。實施“引進+培養”雙軌戰略,注重引進高層次人才,并建立內部培養體系。支持高校開設相關專業,著力培養精通產品開發、生產制造和設備管理的復合型人才。加強校企合作,鼓勵企業深度參與人才培養過程,將中試平臺打造為實踐培訓基地,提供專業的實操環境和指導。通過定期技術培訓和交流活動,促進人才持續成長。建立科學的人才評價制度,完善薪酬體系和職業發展通道,以激勵和留住優秀人才。

(作者:吳曉燕、陳方,中國科學院成都文獻情報中心;單耀瑩,中國科學院可持續發展研究局;陸安靜,中國電子信息產業發展研究院。《中國科學院院刊》供稿)